Ismaël (Louis Garrel) et Julie (Ludivine Sagnier) sont en couple depuis huit ans. Quand le film commence, ils forment un drôle de ménage à trois avec Alice (Clothilde Hesme), collaboratrice d’Ismaël à la rédaction d’un journal en ligne. Cette situation n’est pas sans créer des tensions entre les deux amants réguliers. Julie voit régulièrement ses sœurs Jeanne (Chiara Mastroianni), Jasmine (Alice Butaud) et ses parents (interprétés par Brigitte Rouän et Jean-Marie Winling), qui habitent un confortable appartement dans le quartier de la Bastille. Ismaël est un peu la vedette de ce cocon protecteur, ce qui n’est pas sans agacer Julie.

À l’occasion d’un concert, Julie fait un malaise et décède brutalement. La vie de l’ensemble des protagonistes s’en trouve bouleversée. Ismaël plonge dans la dépression, Alice a trouvé refuge dans les bras de Gwenaël (Yannick Rénier), tandis que le reste de la famille de Julie essaie, un peu en vain, de maintenir un lien avec l’homme blessé. Pour échapper à Jeanne, qui campe chez lui, Ismaël est logé un soir chez Gwenaël et rencontre son petit frère Erwann (Grégoire Leprince-Ringuet), un lycéen « beau, jeune et breton/ [qui] sent la pluie, l’océan et les crêpes au citron ». Erwann tombe immédiatement amoureux d’Ismaël, mais celui-ci ne semble pas spécialement enclin à accepter cette aventure d’un genre nouveau…

Cette première comédie musicale de Christophe Honoré est une pierre de plus dans la célébration de Paris. Plus qu’à Jacques Demy, on pense à Jeanne et le garçon formidable d’O. Ducastel et J. Martineau. Le film s’ouvre par un prologue musical captant des images essentiellement nocturnes de la capitale, se saisissant de visages anonymes dans une ambiance orange, marquée par l’éclairage urbain. La B.O. a été confiée à Alex Beaupain, auteur des musiques, mais aussi de presque toutes les paroles des chansons. Parmi les musiciens ayant participé à l’enregistrement figure François Poggio, le brillant guitariste de Florent Marchet. L’ensemble est assez séduisant, y compris la prestation d’Alex Beaupain en chanteur lors de la scène du concert.

Dans ce film qui ne dissimule pas les conventions de la comédie musicale, la mayonnaise met un certain temps à prendre. La première partie (la vie à trois) comporte des moments assez drôles, mais elle est un peu poussive. La deuxième (le deuil) a quelque chose d’assez abstrait. Ce n’est qu’avec le surgissement de Grégoire Leprince-Ringuet que le film trouve son rythme. Le cinéaste ne l’a pas arrangé, lui imposant une coiffure grotesque, des fringues ridicules et un pétard en guise de brushing. C’était sans doute pour offrir à son jeune pur-sang une course à handicap. De fait, le numéro de comédien est éblouissant, tant le jeune acteur arrive à porter plusieurs registres à la fois : la naïveté, le désir, le don de soi, un zeste de roublardise, etc. Il était déjà excellent dans Les Égarés d’André Téchiné. Ici, il est le soleil du film. Dans une interview, le cinéaste-écrivain a expliqué que le rôle d’Erwann était une réminiscence de sa montée à la capitale, quand il avait (à peu près) l’âge de son personnage. Ceci éclaire sans doute tout ce qu’il y a de vibrant en Erwann. Le choix d’un acteur qui joue excellemment et chante très bien (il a fait partie de la maîtrise de Radio France quand il était gamin) fait partie de la réussite crescendo du film.

Dans ce film qui ne dissimule pas les conventions de la comédie musicale, la mayonnaise met un certain temps à prendre. La première partie (la vie à trois) comporte des moments assez drôles, mais elle est un peu poussive. La deuxième (le deuil) a quelque chose d’assez abstrait. Ce n’est qu’avec le surgissement de Grégoire Leprince-Ringuet que le film trouve son rythme. Le cinéaste ne l’a pas arrangé, lui imposant une coiffure grotesque, des fringues ridicules et un pétard en guise de brushing. C’était sans doute pour offrir à son jeune pur-sang une course à handicap. De fait, le numéro de comédien est éblouissant, tant le jeune acteur arrive à porter plusieurs registres à la fois : la naïveté, le désir, le don de soi, un zeste de roublardise, etc. Il était déjà excellent dans Les Égarés d’André Téchiné. Ici, il est le soleil du film. Dans une interview, le cinéaste-écrivain a expliqué que le rôle d’Erwann était une réminiscence de sa montée à la capitale, quand il avait (à peu près) l’âge de son personnage. Ceci éclaire sans doute tout ce qu’il y a de vibrant en Erwann. Le choix d’un acteur qui joue excellemment et chante très bien (il a fait partie de la maîtrise de Radio France quand il était gamin) fait partie de la réussite crescendo du film.

Le climax de l'oeuvre est atteint lors d’une scène particulièrement sensuelle et tendre entre Louis Garrel et Grégoire Leprince-Ringuet. Rares sont les cinéastes à avoir réussi à montrer l’amour au masculin sous une forme aussi délicate, alors même qu’il s’agit aussi d’une scène de comédie musicale. Il faut d’ailleurs rendre hommage aux acteurs, qui ne se sont pas contentés de « faire leur job ». Quand on se souvient de Heath Ledger dans Brokeback Mountain ou de Jérémie Elkaïm dans Presque rien, on pourrait penser que les acteurs ont parfois du mal à être totalement crédibles dans une scène gay. Ici, preuve est faite du contraire.

Le climax de l'oeuvre est atteint lors d’une scène particulièrement sensuelle et tendre entre Louis Garrel et Grégoire Leprince-Ringuet. Rares sont les cinéastes à avoir réussi à montrer l’amour au masculin sous une forme aussi délicate, alors même qu’il s’agit aussi d’une scène de comédie musicale. Il faut d’ailleurs rendre hommage aux acteurs, qui ne se sont pas contentés de « faire leur job ». Quand on se souvient de Heath Ledger dans Brokeback Mountain ou de Jérémie Elkaïm dans Presque rien, on pourrait penser que les acteurs ont parfois du mal à être totalement crédibles dans une scène gay. Ici, preuve est faite du contraire.

Que dire d’autre ? On traverse sans cesse des rues parisiennes hors des passages piétons. On fume frénétiquement. On lit des livres des éditions de l’olivier (qui publient les romans pour adultes de Christophe Honoré). On se moque doucement de la moyenne bourgeoisie, du cinéaste, des bien-pensances contemporaines, mais sans jamais appuyer. De toute évidence, le parti-pris de la légèreté et de la simplicité fait du bien au cinéma de Christophe Honoré, qui en ressort grandi et dégrossi. Et la voix simple et envoutante de Grégoire Leprince-Ringuet...

Vaticinations

La carrière déjà prolifique de Christophe Honoré semble se tourner de plus en plus vers le cinéma, délaissant partiellement la littérature, même si cette inflexion n’est pas encore tout à fait convaincante. Fêté par les uns, ignoré par les autres, son cinquième long métrage, Les Chansons d’amour,est sans doute ce qu’il a fait de plus « grand public » jusqu’à maintenant. Tout contre Léo n’a pas eu une grande diffusion, Dix-sept fois Cécile Cassard est une œuvre brouillonne et peu amène, Ma Mère une réussite esthétique au risque de la suffocation, et Dans Paris un film âpre et assez dur. Si Honoré-le cinéaste n’a cessé de se bonifier, il a connu un moment thématique très sombre, aussi bien dans ses livres (La Douceur, Scarborough) que dans ses films (Ma Mère, Dans Paris), à telle enseigne que je me demandais ce qu’il cherchait à exprimer dans cette veine nourrie de Sade et de Bataille. En outre, son dernier texte pour adulte, Le livre pour enfants, est écrit à la diable, dans une langue assez plate.

La carrière déjà prolifique de Christophe Honoré semble se tourner de plus en plus vers le cinéma, délaissant partiellement la littérature, même si cette inflexion n’est pas encore tout à fait convaincante. Fêté par les uns, ignoré par les autres, son cinquième long métrage, Les Chansons d’amour,est sans doute ce qu’il a fait de plus « grand public » jusqu’à maintenant. Tout contre Léo n’a pas eu une grande diffusion, Dix-sept fois Cécile Cassard est une œuvre brouillonne et peu amène, Ma Mère une réussite esthétique au risque de la suffocation, et Dans Paris un film âpre et assez dur. Si Honoré-le cinéaste n’a cessé de se bonifier, il a connu un moment thématique très sombre, aussi bien dans ses livres (La Douceur, Scarborough) que dans ses films (Ma Mère, Dans Paris), à telle enseigne que je me demandais ce qu’il cherchait à exprimer dans cette veine nourrie de Sade et de Bataille. En outre, son dernier texte pour adulte, Le livre pour enfants, est écrit à la diable, dans une langue assez plate.

Malgré ses limites, Les Chansons d’amour est plutôt une bonne surprise. Un parallèle me vient assez facilement avec François Ozon, même si ce dernier me semble un artiste nettement plus accompli : à un certain moment de leur trajectoire, ces deux auteurs trentenaires ont voulu sortir de leur image de gay parfaitement assumé pour traiter de thèmes qui ne les concernaient pas directement. Le résultat fut maniériste, sophistiqué et un peu vain. François Ozon s’est à mon avis retrouvé avec Le Temps qui reste, film majeur qui parle de la mort imminente comme personne n’avait su le faire, avec pour la première fois depuis longtemps un personnage central homo. Christophe Honoré trouve une accroche humaine plus juste avec un film ô combien codé — puisque c’est une comédie musicale — dès lors qu’il évoque une relation d’amour entre deux garçons.

Malgré ses limites, Les Chansons d’amour est plutôt une bonne surprise. Un parallèle me vient assez facilement avec François Ozon, même si ce dernier me semble un artiste nettement plus accompli : à un certain moment de leur trajectoire, ces deux auteurs trentenaires ont voulu sortir de leur image de gay parfaitement assumé pour traiter de thèmes qui ne les concernaient pas directement. Le résultat fut maniériste, sophistiqué et un peu vain. François Ozon s’est à mon avis retrouvé avec Le Temps qui reste, film majeur qui parle de la mort imminente comme personne n’avait su le faire, avec pour la première fois depuis longtemps un personnage central homo. Christophe Honoré trouve une accroche humaine plus juste avec un film ô combien codé — puisque c’est une comédie musicale — dès lors qu’il évoque une relation d’amour entre deux garçons.

N’importe qui pourra objecter que ma vision est entièrement subjective et que mon regain d’adhésion tient au fait que je m’identifie plus facilement. Pourtant, je n’ai jamais eu de problèmes avec des cinéastes complètement hétéros comme par exemple Ingmar Bergman, Kira Mouratova, Jean Eustache, Satiajit Ray ou Arnaud Desplechin, voire avec les films hétéros de cinéastes ambigus, comme Le lieu du crime d’André Téchiné, L’Empire des sens de Nagisa Oshima ou Le Messager de Joseph Losey. Par voie de conséquence, je doute de la pertinence de l’objection. J’ai tendance à penser que certains auteurs ne sont tout bonnement pas convaincants quand ils s’adonnent à un pur exercice de style détaché de leur sensibilité. Après tout, se donner des contraintes n’est pas forcément bénéfique. Cela peut au contraire conduire dans des impasses, sauf à ne considérer que la performance en elle-même, et non le film dans son plein déploiement.

N’importe qui pourra objecter que ma vision est entièrement subjective et que mon regain d’adhésion tient au fait que je m’identifie plus facilement. Pourtant, je n’ai jamais eu de problèmes avec des cinéastes complètement hétéros comme par exemple Ingmar Bergman, Kira Mouratova, Jean Eustache, Satiajit Ray ou Arnaud Desplechin, voire avec les films hétéros de cinéastes ambigus, comme Le lieu du crime d’André Téchiné, L’Empire des sens de Nagisa Oshima ou Le Messager de Joseph Losey. Par voie de conséquence, je doute de la pertinence de l’objection. J’ai tendance à penser que certains auteurs ne sont tout bonnement pas convaincants quand ils s’adonnent à un pur exercice de style détaché de leur sensibilité. Après tout, se donner des contraintes n’est pas forcément bénéfique. Cela peut au contraire conduire dans des impasses, sauf à ne considérer que la performance en elle-même, et non le film dans son plein déploiement.

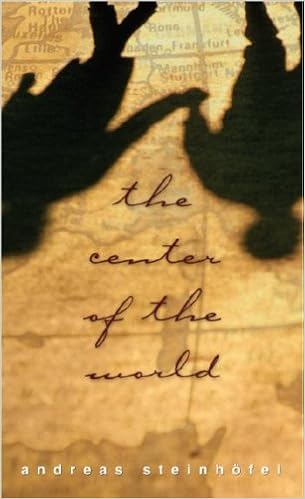

À en croire des notices sur internet, l’auteur est né en 1962 à Battenberg en Allemagne. Il se destinait à l’origine à devenir enseignant et a fait des études d’anglais et de communication à l’université de Marburg. Installé à Berlin, il est finalement devenu traducteur, scénariste (pour la radio, la télévision et la BD), tout en rédigeant des critiques en littérature jeunesse pour Die Zeit et la Frankfürter Allgemeine Zeitung. Dès ses premiers livres pour la jeunesse, Dirk und Ich (1991) et Paul Vier und die Schröders (1992), il a connu une certaine reconnaissance. Mais c’est Die Mitte der Welt (1998) qui l’a véritablement propulsé, recevant les prix "Luchs 1998" et "Buxtehuder Bullen" (ce dernier est très prestigieux). J’ai relevé des traductions en néerlandais, espagnol, tchèque, japonais, peut-être en polonais, etc.

À en croire des notices sur internet, l’auteur est né en 1962 à Battenberg en Allemagne. Il se destinait à l’origine à devenir enseignant et a fait des études d’anglais et de communication à l’université de Marburg. Installé à Berlin, il est finalement devenu traducteur, scénariste (pour la radio, la télévision et la BD), tout en rédigeant des critiques en littérature jeunesse pour Die Zeit et la Frankfürter Allgemeine Zeitung. Dès ses premiers livres pour la jeunesse, Dirk und Ich (1991) et Paul Vier und die Schröders (1992), il a connu une certaine reconnaissance. Mais c’est Die Mitte der Welt (1998) qui l’a véritablement propulsé, recevant les prix "Luchs 1998" et "Buxtehuder Bullen" (ce dernier est très prestigieux). J’ai relevé des traductions en néerlandais, espagnol, tchèque, japonais, peut-être en polonais, etc.